Quels «-centrisme » adopter avec les vivants ?

Aux débuts actuels de ma thèse, j’étudie la littérature existante sur mon sujet et je repère d’autres outils similaires (par la forme ou par le fond) à celui que je vais tester. J’ai ainsi découvert la Fresque des Imaginaires via mon benchmarking. L’analyse de cet outil m’a servie de prisme pour regrouper certaines de mes lectures plus théoriques autour des différentes façons de « centrer » notre regard sur la nature. C’est cette première synthèse que je vous délivre ici.

Une découverte depuis la Fresque des Imaginaires

Pour inciter le plus de monde possible à changer de comportement dans notre contexte de crise écologique, le collectif Nous Sommes Vivants propose l’outil appelé Fresque des Imaginaires. Cet atelier invite ses participants à imaginer d’autres façons d’être au monde et de l’habiter en repensant ses rapports à soi, aux autres et au vivant. Son principal objectif est ainsi de parvenir à des imaginaires écologiques positifs, qui prennent en compte le plaisir (à l’inverse des futurs dystopiques/peu attirants ou illusoires souvent décrits actuellement).

Le collectif pense que ces imaginaires désirables devraient générer une motivation intrinsèque incitant davantage les personnes à changer leurs comportements durablement. Alain Damasio proposait également déjà dans ce sens : « et si l’on battait le capitalisme sur le terrain du désir ? » (d’après le site de Jérémy Dumont).

Dernière version connue du canevas de la Fresque des Imaginaires (source).

L’imaginaire

L’imaginaire est un concept polysémique (Thomas & Araújo, 1998), décrit par Gilbert Durand comme le « connecteur obligé par lequel se constitue toute représentation humaine » (Durand, 1994, p.27). Selon cette acception, l’imaginaire ne s’oppose pas au réel, mais participe à sa construction (voire à sa co-construction, puisqu’il s’agit souvent d’un imaginaire pluriel). Pour Valentina Grassi (2005), l’imaginaire peut se comprendre selon 3 niveaux :

- personnel

- collectif

- social

Bien que n‘étant pas formulée de cette façon, l’ambition de la Fresque des Imaginaires semble être d’influencer l’imaginaire personnel des participants dans le but de transformer les imaginaires plus larges auxquels ils appartiennent, jusqu’à la strate de l’imaginaire social (qu’on pourrait aussi nommer « culturel »). Ce dernier stade est celui qui va ensuite façonner les institutions et impulser nos stratégies en temps de crise écologique.

Note personnelle : Pour Cornélius Castoriadis (1996), l’imaginaire social est celui « qui crée le langage, qui crée les institutions, qui crée la forme même de l’institution — laquelle n’a pas de sens dans la perspective de la psyché singulière ». Cette idée rejoint celle de Philippe Descola, qui considère que les principaux verrous au dépassement actuel du naturalisme sont institutionnels… mais que « les institutions c’est une stabilisation de ce qu’il y a dans les têtes ».

Paysage imaginaire par l’artiste peintre surréaliste Jacek Yerka (source).

Plusieurs types d’imaginaires ?

Plus précisément, la Fresque des Imaginaires mobilise 4 types d’imaginaires, dont les 3 premiers correspondent finalement à une classification courante en éthique de l’environnement entre l’anthropocentrisme, le biocentrisme et l’écocentrisme (Arsene, 2011). À ces trois « éthiques », « imaginaires » ou « centrismes » classiques en est ajouté un quatrième qui propose de les dépasser en faisant co-exister des visions différentes dans leurs complémentarités : le multicentrisme. Ces 4 « visions de la relation homme-nature » sont utilisées dans la Fresque selon le sens que leur attribue la psychosociologue Nicole Huybens (2011).

Note personnelle : attention, cette description des différentes visions de la relation Homme-Nature par Nicole Huybens semble se rapprocher mais diverge de celle établie par Gérald Hess concernant les postures morales que l’on peut adopter en éthique environnementale : théocentrisme, anthropocentrisme, pathocentrisme, biocentrisme, écocentrisme.

Les 4 visions de la relation homme-nature

Anthropocentrisme

Tout d’abord, l’anthropocentrisme correspond au fait de considérer l’Homme comme étant situé en dehors de la nature. Notre espèce serait alors différente des autres : il existerait une sorte d’exceptionnalisme de l’humain. La « nature » — terme en lui-même révélateur de ce mode de pensée — est alors divisée en « ressources naturelles », évaluées et exploitées en fonction de leur valeur pour l’humain (et donc par leur fonction et non leur essence). La nature, aussi appelée « environnement » a ainsi une valeur instrumentale tandis que l’Homme est le seul à posséder une valeur intrinsèque.

Le concept de services écosystémiques (ainsi que de comptabilité écologique) est une des traductions contemporaines de ce type de vision de la relation homme-nature : il s’agit de comptabiliser les services rendus par la nature aux Hommes pour les préserver en tant de crise écologique et ainsi sauver l’espèce humaine.

Représentation schématique des services écosystémiques (source).

L’anthropocentrisme s’enracine dans la tradition judéo-chrétienne dont les religions du Livre placent l’Homme au centre. Pour Nicole Huybens, de ce terreau ressortent deux approches de l’anthropocentrisme : soumettre la nature (une incitation présente dans le premier récit de la création de la Genèse) ou en être le gardien (une mission divine attribuée à l’Homme dans le second livre de la Genèse).

« … soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre » (Gn 1 : 28).

« Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » (Gn 2 : 15).

Jan Brueghel el Viejo, El Jardín del Edén, vers 1610–1612 (source).

La première option correspond à un élan prométhéen [du nom du héros qui vola le secret du feu aux dieux de l’Olympe afin d’en faire profiter les humains] dans lequel l’humain se place alors en position de domination vis-à-vis de la nature. La deuxième option est souvent oubliée, voire occultée par les critiques de l’anthropocentrisme (les services écosystémiques pouvant d’ailleurs entrer sous cette acception). Pourtant, Hans Jonas (1979) affirme que l’humain devrait craindre le pouvoir débridé qu’il a acquis sur la nature car cette liberté est censée lui demander une responsabilité proportionnelle. C’est ce que cet auteur nomme « principe de responsabilité ».

L’anthropocentrisme prendrait également ses racines chez les pensées grecque et humaniste qui considèrent l’Homme comme la mesure de toute chose. De cette façon, ces trois origines de l’anthropocentrisme prônent le développement des facultés proprement humaines. L’anthropocentrisme correspond alors bien au fait de considérer l’Homme comme centre des choses, tel que le définit le dictionnaire Littré. Dans le même sens, d’autres auteurs définissent l’anthropocentrisme comme une façon d’appréhender la réalité à travers la seule perspective de l’humain comme l’entité centrale la plus significative.

L’homme de Vitruve par Leonard de Vinci, qui peut être considéré comme le symbole allégorique emblématique de l’Humanisme, de la Renaissance, du rationalisme et surtout d’une vision positionnant l’Homme au centre de tout (source).

Plus historiquement, l’anthropocentrisme aurait vraiment pris de l’ampleur avec le « Grand Partage » (souvent décrit comme la séparation « Nature-Culture »). Celui-ci aurait commencé en Europe dans le domaine de l’Art à la Renaissance avant de s’imposer auprès des modes de pensée des élites au XVIIe siècle et d’atteindre ensuite le reste de la population. Aujourd’hui, elle se répand dans le monde et les sociétés via la mondialisation. La notion de paysage — qui implique un observateur extérieur à la « nature » observée — ou l’existence d’un pronom pouvant exister « hors du monde » — type je — dans une langue sont des exemples qui peuvent trahir cette vision anthropocentrique dans une culture.

A partir du XVIIe siècle, l’anthropocentrisme est également renforcé par le développement de la science mécaniste qui fait de la nature un objet quantifiable. Avec cette vision mécaniciste, les animaux sont réduits à de simples machines (et non des « machinistes », comme le prétendra ensuite Jackob Von Uexküll). Suivant le principe du cogito ergo sum de Descartes, seul l’humain un sujet car il est doté de rationalité et de sensibilité.

Note personnelle : attention à ne pas confondre cet emploi des termes « sujet » et « objet » avec celui qu’en fait Augustin Berque dans sa mésologie (le « sujet » comme « réalité pure » et l’« objet » comme « réalité voilée » mais atteignable).

Représentation du « Grand Partage » (source).

Ainsi, avec la prédominance de la vision anthropocentrique, « la nature est un objet parce que seul l’humain est un sujet » (Huybens, 2011, p. 85). Cette « intériorité » (au sens de Philippe Descola) de l’humain diffère donc de celle des autres espèces. En cela, Descola considère que l’anthropocentrisme est typique d’une de ses quatre ontologies : le naturalisme. En effet, le naturalisme correspond entièrement à l’anthropocentrisme si on le comprend selon sa définition simplifiée : « croire en l’existence de la nature » (source).

Note personnelle : Descola aurait emprunté deux de ses quatre ontologies à Foucault. Ce dernier les aurait nommés « analogisme » et « anthropocentrisme ». On peut donc supposer que le « naturalisme » de Descola est directement repris, mais sous une nouvelle appelation, de cet « anthropocentrisme » de Foucaut. Les deux termes peuvent-ils alors être considérés comme synonymes ?

Il existe plusieurs « versions » de l’anthropocentrisme (Arsene, 2017) : dur (strong), mou (weak), illuminé (enlighten), cynique (cynical)… Au-delà de la société extractiviste représentative d’une vision anthropocentrée à l’extrême, il peut exister des positions anthropocentriques considérée comme « modérées ». Pour elles, il s’agit d’« utiliser mais non d’abuser », selon des éthiques utilitariste/conséquentialiste et pragamatique (Arsene, 2017). Par exemple, certains incitent à protéger la nature pour les générations futures en exploitant les forêts avec sagesse. Dans tous les cas, l’enracinement de l’anthropocentrisme dans la culture occidentale et le judéo-christianisme fait qu’il accorde beaucoup d’attention aux notions de justice et de droits (Arsene, 2017).

Biocentrisme

Le biocentrisme est une pensée qui s’oppose radicalement à l’anthropocentrisme. Selon cette vision, la vie doit être le centre de toutes les décisions. En effet, chaque être vivant, quel qu’il soit, humain ou non-humain, possède en soi une valeur intrinsèque. Cette vision prône ainsi une « égalité biotique » entre les êtres, pris individuellement (Arsene, 2017). En cela, elle peut être considérée comme une « théorie néo-kantienne ». Cette pensée se rapproche ainsi des mouvements de « libération animale ».

Valeur intrinsèque : ce terme « valeur intrinsèque » est particulièrement utilisé en éthique de l’environnement. Néanmoins, il peut référer à au moins trois sens différents (O’Neill, 1992) :

– La valeur d’une chose est une de ses propriétés propres, existante indépendamment d’un acte d’évaluation subjectif extérieur à elle.

– La valeur d’une chose ne dépend que des propriétés intrinsèques à cette chose (et non à celles relationnelles).

– La valeur d’une chose est indépendante de son utilité ou de sa relation causale avec d’autres choses.

Ces deux derniers sens ne sont pas toujours entièrement distingués (Dussault, 2014). En général, le biocentrisme se rapporte au troisième sens de la « valeur intrinsèque ». Pour éviter les confusions, Antoine Corriveau-Dussault (2015) propose d’utiliser les expressions « valeur finale » ou, à l’instar de Virginie Maris (2010), de « valeur non instrumentale ». On peut également parler de « valeur inhérente ».

Concernant ce dernier terme, pour Callicott (1985), inhérente signifie que la valeur est attribuée par un évaluateur extérieur, mais à l’objet en lui-même, non pour sa valeur instrumentale par exemple. En revanche, intrinsèque correspond à une valeur objective et indépendante de toute valuation. Mais tous les auteurs ne font pas cette distinction (c’est notamment le cas de Paul Taylor).

En ce sens, le biocentrisme se rapproche de l’écologie profonde (ou deep ecology) d’Arne Naess. Les trois premiers principes de l’écologie profonde (sur 8 au total), manifestent cette orientation :

- « Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines de la Terre ont une valeur en elles-mêmes.

- La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs et sont également des valeurs elles-mêmes.

- L’Homme n’a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux. »

Proposition d’illustration de couverture par Alessandro Pignocchi pour son Petit traité d’écologie profonde (source).

Le biocentrisme propose a minima d’abolir toute hiérarchie entre les vivants (et donc de refuser l’idée d’un exceptionnalisme humain). Dans ce cas, on parle de « biocentrisme égalitaire » (Gunnell, 2009). Mais, d’une manière caricaturale, si tout être vivant a droit au respect, il n’y aurait pas de raison de choisir le camp des humains quand ils se trouvent en butte avec d’autres espèces menaçantes ou concurrentes. Les hommes étant considérés comme des agents de destruction de la nature, la tendance, pour quelques tenants du biocentrisme, serait même de ne leur accorder plus guère de crédit.

Cette la version du biocentrisme — que l’on pourrait qualifier de « radicale » — continue alors de séparer l’humain de la nature (comme le fait l’anthropocentrisme). Dans cette vision, les activités humaines bouleversent l’équilibre et dégradent la nature. L’humain est donc le parasite de la Terre, son ennemi. « Entre la terre et l’homme, ils optent pour la terre contre l’homme. L’être humain est la menace de la terre, sa déchéance, son cancer » (Beauchamps, 1993). De ce fait, la vision biocentrique est souvent qualifiée d’« anti-humaniste ». C’est l’idée selon laquelle la Terre s’en sortirait très bien sans notre espèce car elle s’est séparée des écosystèmes : que nous n’y aurions plus de place. En revanche, d’autres espèces contribuent, elles, à l’équilibre général et sont donc nécessaire à l’écosystème terrestre [c’est aussi ce que prônent des auteurs comme O’Wilson — le penseur de la biophilie — ou Michel Serres — l’auteur du Contrat naturel]. D’ailleurs, un des sous-champs du biocentrisme, le « biocentrisme sélectif », prôné par Holmes Rolston, proposerait d’établir des distinctions hiérarchiques entre les espèces (Gunnell, 2009). Selon ses raisons de valoriser telle ou telle espèce (pour son intérêt pour les écosystèmes, par exemple) il peut risquer de se rapprocher de l’anthropocentrisme.

« ‘Biocentric’ is not the right word, but then ‘anthropocentric’ is not either. The system does not center indiscriminately on life, with one life being equal to another; and the system does not center functionally on humans, who in the ecological sense have little role in the system. Microbes are more important than humans instrumentally. All value does not ‘center’ on humans, though some of it does. . . Humans are of the utmost value in the sense that they are the ecosystem’s most sophisticated product. They have the highest per capita intrinsic value of any life form supported by the system. The system is bio-systemic and anthropo-apical » (Rolston, 1988).

Pour survivre (ce qui est accepté dans les visions biocentriques moins extrêmes) et éviter la « paralysie morale », l’espèce humaine doit donc répondre à une injonction morale (Delord, 2010) : le respect de la nature. Elle doit s’effacer et avoir le moins d’impacts possible. La vision dualiste est donc maintenue mais avec une inversion du lien de subordination : la nature est parfois presque sacrée ou déifiée. En ce sens, les valeurs prônées par le biomimétisme sont biocentriques. En effet, selon Janine Benyus la nature doit devenir le modèle, la mesure et le maître de l’Homme. Nicole Huybens (2011) explique que le biocentrisme est sous-tendu par une tendance appelée « primitivisme », qui s’inspire du mythe de l’âge d’or.

Note personnelle : dans la tradition gréco-latine, le mythe de l’âge d’or évoque un paradis perdu : un état primordial où les hommes vivaient sans souffrir, ni vieillir, ni travailler. La paix et la justice régnaient naturellement. Le vol n’existait pas. Au Moyen-Âge, l’âge d’or devient l’espoir d’un monde de paix et d’un futur paradisiaque. Des textes remontant à l’Antiquité — ceux d’Hésiode, d’Ovide, de Sénèque…- évoquent ce mythe : « Il y a très longtemps, la vie était idéalement simple : la terre féconde nourrissait en abondance les hommes qui y vivaient paisiblement, n’ayant pour seul effort à fournir que celui de cueillir ce qui s’offrait à eux… »

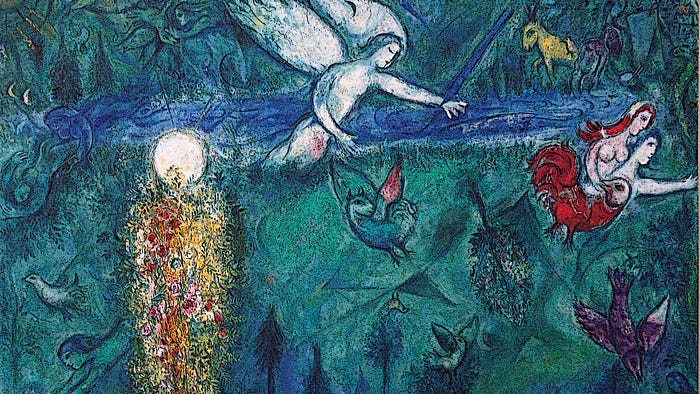

Marc Chagall, Adam et Eve chassés du paradis, 1961 (source).

Ce même mythe peut être rapproché dans la culture judéo-chrétienne du thème du « paradis perdu » et de la culpabilité du péché originel. Après avoir perdu l’accès au Jardin d’Eden en croquant le fruit interdit (permettant de connaître le bien et le mal, ce qui est encore une fois un dualisme), les hommes seraient à la recherche permanente d’un retour à cet état d’harmonie. En outre, ce serait l’espèce humaine qui, en ayant croqué le fruit interdit, aurait perverti la nature harmonieuse qui lui était offerte.

Note personnelle : attention, le mot paradis est absent de l’Ancien Testament, commun au judaïsme et au christianisme, qui lui préfèrent l’expression « Jardin d’Eden ». L‘Eden (« délices », en hébreu) était l’espace de vie des premiers hommes : un lieu d’innocence, de simplicité et de bonheur. L’expression « paradis perdu » renvoie à une idée similaire mais relève du Nouveau Testament et donc du catholicisme.

Dans le contexte du biocentrisme, on peut rapprocher ce récit du désir des biocentristes de retrouver une forme d’harmonie avec la nature, sans séparation ni hiérarchisation entre les espèces. Cette idée se rapproche aussi du « mythe du Bon Sauvage », popularisé en Occident notamment via les récits de Tarzan et du Livre de la jungle, voire plus récemment par le film Avatar.

Mythe du Bon Sauvage : Il s’agit de l’idéalisation de l’Homme à l’état de nature (ou vivant au contact de la nature), c’est-à-dire plus ou moins de l’Homme en harmonie parfaite avec son « environnement ». L’idée que « le bon sauvage » vit dans un paradis sur Terre avant le péché originel a été popularisé par Rousseau au XVIIIe siècle, avec ses fondations chez les explorateurs et conquérants de la Renaissance. Lors de la découverte puis de la conquête des Amériques, les populations rencontrées sur place sont appelées par cette expression. D’une autre façon, les peuples préhistoriques sont parfois rapprochés de ce mythe. La figure de l’amérindien « écolo » a d’ailleurs connu un certain succès en écologie (entraînant l’avènement de l’« écoanthropologie »). Toutefois, elles se trouve également très contestée par de nombreux spécialistes de ces peuples qui invitent à se méfier d’une vision mythifiée des populations autochtones (Grillot, 2022).

Aujourd’hui, certains biocentristes semblent promouvoir à nouveau ce mythe comme une solution aux problématiques écologiques. Cela peut se rapprocher de la critique de la volonté d’appropriation culturelle de l’animisme (une des ontologies de Descola) par certains écologistes : « Il faudra devenir Indiens pour survivre et sauver la planète. Les modernes sont alors condamnés à devenir totalement autres, adoubant le point de vue de leurs victimes, dans une haine de soi interminable qui constitue la malédiction d’une part de l’anthropologie contemporaine » (Martin & Morizot, 2018). Enfin, il peut être intéressant de se rendre compte que ce « mythe du bon sauvage » n’est pas perçu de la même manière par d’autres cultures, bien que ces dernières puissent parfois nous sembler proches. Pour cela, il suffit peut-être de lire L’Homme qui savait la langue des serpents (Kivirähk, 2013), une version romancée du mythe estonien de l’Homme d’avant, qui vivait dans la nature et la contrôlait par le langage…

Avatar : la tsaheylu est un lien biochimique qui unie les Na’vi (peuple représentant le mythe du bon sauvage) aux espèces animales qu’ils chevauchent (source).

On peut également voir un parallèle avec le sentiment de solastalgie que partage beaucoup de personnes impliquées dans l’écologie (dont une grande partie soutient des valeurs proches du biocentrisme).

Solastalgie : c’est un concept inventé par Glenn Albrecht qui définit une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux passés, actuels ou attendus, en particulier concernant la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, et par extension le réchauffement climatique. Elle se rapproche en cela de l’éco-anxiété.

Bien qu’il remette en cause l’anthropomorphisme, le biocentrisme repose toujours sur la distinction humain-nature et demeure également tributaire d’une approche individualiste, contrairement à l’écocentrisme. En effet, il s’intéresse avant tout aux êtres isolés et non à leurs relations et à leur intégration dans leur milieu de vie.

Le biocentrisme va se traduire essentiellement par des interdictions voire de l’« écoterrorisme » par les militants répondant à cette vision [les guillemets font référence aux polémiques que ce terme peut soulever, bien que nous ne les traitions pas ici]. Néanmoins, contrairement à ce que disent certains acteurs plutôt anthropocentriques, les tenants du biocentrisme sont plutôt rares. Peu d’acteurs en effet se considèrent eux-mêmes comme un virus pour la planète.

Écocentrisme

Après un premier texte de John Baird Callicott qui pose quelques bases de cette éthique, c’est surtout Aldo Léopold qui en dessine les fondements via son Almanach d’un comté des sables de 1949. Il y parle d’une « éthique de la terre » (land ethic), comme d’une relation responsable existant entre les êtres humains et les territoires qu’ils habitent. C’est également dans cet ouvrage qu’il emploie l’expression « communauté biotique » qui sera beaucoup reprise par les partisans de cette éthique.

L’écocentrisme est une tentative de dépasser la dualité anthropocentrisme-biocentrisme. Il s’agit d’une approche holiste qui met l’accent sur l’interconnexion des formes de vie au sein d’un tout complexe et harmonieux. Il n’existe pas de division existentielle entre la « nature » et l’humain suffisante pour prétendre à une hiérarchie des valeurs intrinsèques des êtres. Cette idée d’une égalité des valeurs intrinsèques est appelée « égalitarisme biosphérique ».

L’écocentrisme propose une approche plus large que le biocentrisme, qui dépasse la prise en compte des individus, afin d’inclure des entités globales : les espèces, les communautés d’êtres vivants, les écosystèmes. Ces entités globales ont une valeur intrinsèque, non pas en tant qu’elles contiennent une somme d’êtres vivants possédant chacun leur propre valeur (comme cela est le cas pour le biocentrisme), mais en tant qu’elles sont une matrice pour les organismes. En effet, la vision écocentrique s’appuie sur les découvertes systémiques de l’écologie scientifique et prône ainsi l’existence d’une « valeur systémique » dans la nature. L’écocentrisme se concentre donc sur la « communauté biotique » (Léopold, 2000) dans son ensemble et s’efforce de maintenir la composition et l’intégrité des écosystèmes et des processus écologiques, y compris si cela nécessite de sacrifier quelques individus (Booth, 1992).

Ecostystem of the Mediterranean Basin, par l’artiste Rachel Ignotofsky, parmi sa série de micro-écosystèmes dans son livre The Incredible Ecosystems of Planet Earth (source).

L’écocentrisme d’Aldo Léopold s’inspire de la morale des sentiments de David Hume et la théorie de l’évolution de Charles Darwin. « Le premier lui permet de bâtir une éthique sur les sentiments ; le second l’autorise à envisager non pas l’individu, mais le groupe, ou la communauté comme objet moral » (Delord, 2010, paragraphe 149). Concernant l’inspiration darwinienne, l’écocentrisme affirme en effet que toutes les espèces, y compris les humains, sont le produit d’un long processus évolutif et sont interdépendantes dans leurs processus de vie (Lindenmeyer & Burgman, 2005).

L’homme faisant partie de la communauté biotique, les plantes et les animaux sont considérés comme étant ses compagnons. Il est incité à favoriser un partenariat avec l’ensemble de la communauté biotique, ce qui est sensé exclure toute tendance à privilégier les seuls intérêts humains. Ainsi, pour Aldo Léopold (2000), « une action est juste, quand elle a pour but de préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est répréhensible quand elle a un autre but ». On retrouve dans cette citation la mise en avant de l’aspect esthétique et donc l’importance de l’émotion dans l’écocentrisme, sûrement inspiré en partie de Hume.

Note personnelle : une des limites qu’on peut reprocher aux théories éthiques, en particulier des éthiques environnementales et animales, est qu’elles s’adressent généralement à la raison et à la volonté, et non au cœur ou aux affects (bien qu’elles tentent de plus en plus de les intégrer également, comme dans l’écocentrisme par exemple). Ce faisant, elles n’aident pas à comprendre comment nous rendre disponibles à ce que notre responsabilité envers les autres vivants, présents et futurs, exige de nous. La leçon de Hans Jonas (1979) et de son heuristique de la peur, qu’il ne faut pas confondre avec l’éloge de la panique, est alors peut-être que la morale commande aux affects, mais qu’elle a besoin en retour des affects pour être autre chose qu’une déclaration d’intentions.

De cette façon, et à la suite de Martin Seel et de Eugene Hargrove, Gérald Hess invite à reconsidérer une éthique de la nature centrée sur sa valeur esthétique. Pour lui, ce type de valeur permettra de dépasser les oppositions réductrices dont nous venons de parler. Il s’agit en effet d’une approche cherchant à protéger la nature en partant de ce qu’elle peut représenter pour nous (Pelluchon, 2014). En ce sens, un courant philosophique anglo-saxon a émergé récemment au croisement de l’esthétique analytique et de l’éthique environnementale : l’esthétique de l’environnement. Il s’agit notamment de faire cohabiter appréciation esthétique de la nature et identification/intégration des devoirs humains qui incombent à son égard.

Merveilleuse nature, par Nathalie Béreau et Michaël Cailloux (source).

L’écocentrisme aurait également émergé d’un terreau d’idées liées au romantisme du XIXe siècle et au courant de la wilderness aux États-Unis. En effet, ceux-ci considèrent l’être humain en lien étroit avec la nature, elle-même conçue comme un équilibre, pleine d’harmonie et de beauté, à contempler et à respecter. Pour Nicole Huybens, cette place donnée aux sentiments dans la relation à la nature rejoindrait la démarche des romantiques qui considéraient les émois éprouvés devant la beauté du monde comme la source d’une connaissance d’ordre poétique.

En opposition à l’attitude prométhéenne rationnelle et utilitariste des anthropocentristes, cette vision romantique relève de l’attitude orphique, du nom du héros et poète grec, fils de la muse Calliopé (poésie), qui, par son chant et les accents de sa lyre, charmait les animaux sauvages et parvenait même à émouvoir les végétaux et les éléments inanimés.

Note personnelle : cette idée rejoint la distinction faite en 2004 par Pierre Hadot sur les définitions possibles de la « nature », l’une étant justement « prométhéenne » (dans laquelle l’Homme tente de dominer la nature pour apporter « progrès » aux humains) et l’autre « orphique » (dans laquelle l’Homme tente d’interpréter les signes de la nature pour apporter une « fusion » entre les humains et la nature ») (Clavel, 2017).

Orphée charmant les animaux, mosaïque trouvée à Palerme, dans les vestiges d’un édifice où se tenait un culte dionysiaque, IIIe siècle après J.-C., Musée archéologique de Palerme, Sicile (source).

Les écocentristes font souvent appel au principe de précaution dans son sens restrictif : quand on ne connaît pas avec exactitude les conséquences d’une décision, il importe de ne pas la mettre en œuvre. Les militants vont parfois effectuer de la désobéissance civile et à la résistance non-violente à des pratiques inacceptables ou à des lois jugées injustes. Toutefois, comme dans le biocentrisme, on retrouve des formes extrêmes d’écocentrisme qui vont inciter certains groupes d’humains à se sacrifier pour sauver la planète (Arsene, 2017). Ces mêmes sous-groupes de pensée peuvent promouvoir des formes de fascisme environnemental ou d’impérialisme culturel occidental.

Distinctions entre biocentrisme et écocentrisme ?Les visions biocentrique et écocentrique sont souvent confondues. Les deux termes sont d’ailleurs parfois interchangés ou utilisés comme des synonymes… Tentons d’y voir plus clair. Certains auteurs du biocentrisme considèrent ainsi que la prise en compte des seuls individus est l’apanage d’un seul sous-type du biocentrisme (et non du biocentrisme dans sa globalité) : le « biocentrisme individualiste » (Gunnell, 2009). Cette vision serait opposée au « biocentrisme holiste » pour lequel le respect s’applique à des entités collectives comme l’espèce ou l’écosystème (Gunnell, 2009). En cela, on peut effectivement se demander ce qui le distinguerait de l’écocentrisme… D’ailleurs, les auteurs utilisant cette expression rapprochent ce sous-courant du biocentrisme à Aldo Léopold, qui est d’habitude raccroché à l’écocentrisme. C’est pourquoi on peut supposer que cette forme de biocentrisme est en fait de l’écocentrisme sous une autre appellation. De même, l’écologie profonde (et donc Arne Naess) peut, selon les cas, être rapproché du biocentrisme (Prades, 1995) ou de l’écocentrisme (Botzler, 1993 ; Ferry, 2016).

Néanmoins, une des nuances pouvant être apportée entre les deux termes est que la valeur intrinsèque des espèces et/ou écosystèmes en biocentrisme est souvent considérée uniquement comme la somme des valeurs des individus qui les composent. C’est notamment le cas dans la pensée du biocentrisme Paul Taylor, par exemple. Pourtant, « croire qu’en protégeant les individus en vertu de leur valeur ont protégera par la même les espèces et les écosystèmes témoigne d’une méconnaissance de la complexité de l’environnement » (Delord, 2010). Enfin, les deux approches n’entendent pas le terme de « valeur intrinsèque » de la même façon. Ainsi, l’écocentrisme critique le biocentrisme en tant qu’il repose sur la « valeur intrinsèque » qui serait forcément subjective, dans la mesure où il y a toujours un sujet évaluateur : « parce que seulement l’homme demeure à l’origine de la valeur, lui l’unique espèce capable de bâtir une éthique, cette dernière est anthropogénique (mais pas anthropocentrique) » (Delord, 2010, paragraphe 135). Callicott qualifie alors cette valeur de valeur tronquée. Les partisans du biocentrisme comme Rolston s’en défendent, arguant par exemple que la valeur est située dans l’objet lui-même, laissant à l’Homme de la découvrir (ou non) en entrant en interrelation avec lui, par une sorte d’échange dialectique. Ainsi, les espèces ayant déjà disparues auraient déjà porté en elles une valeur intrinsèque, sans attendre que l’Homme la leur attribue.  Incilius periglenes ou Crapaud doré, qui aurait disparu en 1989 (c’est-à-dire qu’aucun individu de cette espèce n’a été observé depuis) (source). |

Multicentrisme

Le multicentrisme est une quatrième voie proposée par Nicole Huybens (2011) en tant que vision complexe de la relation humain-nature, intégrant des antagonismes et des contradictions dans un cadre permettant d’envisager leur complémentarité. La nature y est considérée comme un « partenaire agissant ».

La vision multicentrique s’articule autour de 5 concepts clés qui s’entrecroisent et s’inspirent partiellement de plusieurs auteurs :

- La coévolution

L’homo sapiens n’est pas le « but » de l’évolution et il n’est pas l’être le plus complexe biologiquement. Il y a coévolution et codépendance entre les espèces. Les perturbations font parties de la dynamique d’évolution : la nature ferait autrement, quelle que soit l’espèce qui disparaitrait. L’humain est différent (sans être séparé comme dans l’anthropocentrisme) des autres espèces uniquement de par sa conscience du monde et des risques qui pèsent sur lui. C’est un peut ce qu’exprime Edgar Morin en estimant que « les forces conscientes humaines et les forces inconscientes de la nature devraient collaborer » (Morin, 2005, paragraphe 42). Morin parle également de l’humain comme « co-pilote » de la nature. Cette idée de partenariat entre espèces conscientes et inconscientes reprend également un peu l’idée du contrat naturel de Michel Serres. Il s’agit donc ici de favoriser une évolution en interaction constructive avec un environnement changeant, de manière profitable à l’ensemble des êtres vivants, sans préférence.

- La responsabilité

En raison du développement de sa conscience, l’humain est responsable de ses actes. Dans la vision multicentrique, la responsabilité humaine s’exerce dans le cadre d’un partenariat et d’une « communauté de destin » sur la planète.

- La raison et les sentiments

Il est nécessaire de connaître la nature par les deux approches, en les faisant cohabiter. Laisser la place aux sentiments peut également être compris comme accepter une part de spiritualité. Concernant les sentiments, Nicole Huybens pense que le « sentiment d’amour » s’exerce en lien avec la nature. Pour Morin, l’amour est la valeur des valeurs de l’éthique. Pour se référer à la multitude de formes de l’amour, on peut utiliser le terme générique « bienveillance ». Celle-ci appelle souvent une certaine forme d’anthropomorphisme, puisque la compréhension de l’autre consiste aussi à projeter sur le monde des sentiments dont nous ignorons s’ils sont aussi présents ailleurs dans la nature (Huybens, 2011).

- Le holisme et l’individualisme

Ne voir que l’individu fait oublier l’espèce. Mais ne s’occuper que de l’espèce fait disparaître l’individu. La vision multicentrique prend en considération l’individu comme le fait le biocentrisme (à l’égard de chaque être vivant) ou l’anthropocentrisme (uniquement à l’égard de chaque être humain), elle prend aussi en considération les espèces et les écosystèmes comme le fait l’écocentrisme.

- Le dialogue

Dans l’impossibilité éthique de choisir entre l’individu et l’espèce de manière définitive, et dans la nécessité pour l’humain d’être un individu authentique en lien avec les autres, la décision doit reposer sur des processus de prises de décision en commun et sur l’exercice d’une « démocratie dialogique » et cognitive entre les humains qui se responsabilisent individuellement et collectivement (en profitant de l’expertise de chacun dans ce contexte complexe), en lien avec une nature partenaire composée d’individus, d’espèces et d’écosystèmes (Huybens, 2011). De ce fait, le multicentrisme s’oppose aux dérives autoritaires de certains types d’écologie. Il est ainsi nécessaire de donner place à la pluralité des points de vue, sans craindre les conflits qui peuvent en découler. Dans le cadre du débat, les antagonistes sont à entendre si on veut laisser émerger une position qui n’exclut aucun terme. Cette voie d’ouverture trouve son point d’appui dans la reconnaissance de l’altérité : tenir compte de l’autre, respecter sa différence, écouter ce qui lui est particulier.

Distinctions entre multicentrisme et écocentrisme ?Le multicentrisme semble se rapprocher beaucoup de l’écocentrisme : distinguer clairement la différence entre les deux est encore difficile et mériterait un approfondissement des recherches à ce sujet. Quelques points ressortent néanmoins :

|

Récapitulatif

Pour finir, ces quatre propositions reprises par Nicole Huybens peuvent être distinguées via trois axes (dont les deux derniers étaient déjà identifiés par Antoine Corriveau-Dussault (2015) parmi les diverses perspectives théoriques pouvant être adoptées en éthique de l’environnement) :

- Séparation ↔️ unité (de l’humain et des autres entités)

- Anthropocentrisme ↔️ non-anthropocentrisme (selon la reconnaissance d’une valeur intrinsèque/non-instrumentale élargie ou non aux autres entités que les humains)

- Individualisme ↔️ Holisme (individu ou écosystème)

Et vous, comment regardez-vous cet écureuil ? Comment vous considérez-vous par rapport à lui ?(photographie d’Igor Talanov)

Références de l’article

Arsene, G.-G. (2017). La relation homme-nature : L’émergence de l’éthique de l’environnement.

Beauchamp, A. (1993). Introduction à l’éthique de l’environnement (Vol. 5). Médiaspaul, p. 91.

Booth, D. E. (1992). The economics and ethics of old-growth forests. Environmental Ethics, 14(1), p. 43–62.

Botzler, R. G., & Armstrong, S. J. (1993). Environmental ethics: Divergence and convergence. p. xvii, p. 570.

Callicott, J. B. (1985). Intrinsic value, quantum theory, and environmental ethics. Environmental ethics, 7(3), p. 257–275.

Castoriadis, C. (2021). La Montée de l’insignifiance, les carrefours du labyrinthe. Seuil, p. 113.

Clavel, J. (2017). Expériences de Natures, investir l’écosomatique. p. 259. In Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner (p. 257‑269). CNRS.

Delord, J. (2019). L’extinction d’espèce: Histoire d’un concept & enjeux éthiques. Publications scientifiques du Muséum.

Durand Gilbert (1994). L’imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image, Hatier, Paris.

Corriveau-Dussault, A. (2015). Qu’est-ce que le bien des écosystèmes? Fondements philosophiques des notions de fonction écologique et de santé écosystémique.

Corriveau-Dussault, A. (2014). Fitting-attitude analyses and the relation between final and intrinsic value. In Les ateliers de l’éthique/The Ethics Forum (Vol. 9, №2, p. 166–189). Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal.

Ferry L. (2016). Le nouvel ordre écologique : l’arbre l’animal et l’homme. Grasset.

Grassi, V. (2005). Introduction à la sociologie de l’imaginaire. Erès.

Grillot, Th. (31 août 2022). « Sauvages et réensauvageurs » [archive], sur La Vie des idées.

Gunnell, Y. (2009). Écologie et société: repères pour comprendre les questions d’environnement. Armand Colin.

Huybens, N. (2011). La forêt boréale, l’éco-conseil et la pensée complexe: comprendre les humains et leurs natures pour agir dans la complexité. Éditions universitaires européennes.

Hans Jonas, Le principe responsabilité (1979), tard. J. Greisch, Paris, Flammarion, coll. « Champs Essais ».

Kivirähk Andrus. (2013). L’homme qui savait la langue des serpents. Attila.

Leopold A. & Le Clézio J.-M. G. (2000). Almanach d’un comté des sables suivi de : quelques croquis. Flammarion.

Lindenmayer, D., & Burgman, M. (2005). Practical conservation biology. CSIRO publishing.

Maris, Virginie. 2010. Philosophie de la biodiversité. Ecologie edition. Paris: Buchet-Chastel.

Nastassja Martin, Baptiste Morizot, (2018), Retour du temps du mythe. https://issue-journal.ch/focus-posts/baptiste-morizot-et-nastassja-martin-retour-du-temps-du-mythe-2/

Morin, E. (2005). Réalisme et utopie. Diogène, 209, p. 154–164. https://doi.org/10.3917/dio.209.0154

Morin, La méthode IV. Les idées : leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Seuil, Paris, 1991, p. 213–214.

O’Neill, J. (1992). The varieties of intrinsic value. The Monist, 75(2), 119–137.

Pelluchon, C. (27 janvier 2014). Nature et pluralisme moral. URL : https://laviedesidees.fr/Nature-et-pluralisme-moral.html

Prades, J.-A. (1995). L’éthique de l’environnement et du développement. Presses universitaires de France, p. 128.

Rolston, H. (1988). Environmental ethics (Vol. 21). Temple University Press. p. 73.

Taylor, P. W. (1983). In defense of biocentrism. Environmental Ethics, 5(3), 237–243, p. 242.

Thomas, J., & Araújo, A. F. (Eds.). (1998). Introduction aux méthodologies de l’imaginaire. Ellipses.

Weston, A. (2013). Before environmental ethics. In Environmental pragmatism (pp. 139–160). Routledge, p. 323.

Le blog “Chroniques Docterrestres” par Éléonore SasDoctorante au sein de la chaire (entre La Rochelle Université et le CNRS), je rends compte ici de mes travaux et de mes pérégrinations dans la recherche… Ce blog est entièrement écrit par mes soins et ne reflète en aucun cas l’avis du reste de la chaire. |