Published in:

Actualités

On a vu pour vous: Les Cahiers de doléances de 2018-2019 en Charente-Maritime. Qu’en reste-t-il aujourd’hui? par Marie-Anne Chabin

Marie-Anne Chabin est archiviste. Elle s’est intéressée aux matériaux du Grand Débat pendant plusieurs années. En 2023, elle décide de retranscrire et analyser les Cahiers de doléance produits en Charente-Maritime entre 2018 et 2019, archivés depuis avril 2019 aux archives départementales. Au total, elle a passé 23 journées à lire les cahiers, les annoter, puis les retranscrire et les analyser. Le détail de son travail sur les Cahiers de doléances Rochelais est disponible sur son site internet.

Conférence organisée par l’Université des Salines

Jeudi 23 octobre – salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle

D’où viennent les Cahiers de doléances ?

Si l’expression est souvent associée à la Révolution française, les cahiers de doléances sont d’abord une institution de la monarchie qui remonte au moyen-âge. Avant la convocation des États généraux (Clergé, Noblesse, Tiers état) afin de débattre des problèmes royaux, les citoyens étaient invités à exprimer leurs « doléances » (souffrances) à l’oral. Celles-ci étaient retranscrites sous la forme de comptes-rendus puis présentées lors des États généraux. Historiquement, les Cahiers de doléances révèlent ainsi une dimension collective importante. La participation des citoyens était systématique. En 1789, environ 5 millions d’hommes (les femmes étaient majoritairement exclues de la politique) ont contribué à ces cahiers. Beaucoup sont dorénavant perdus.

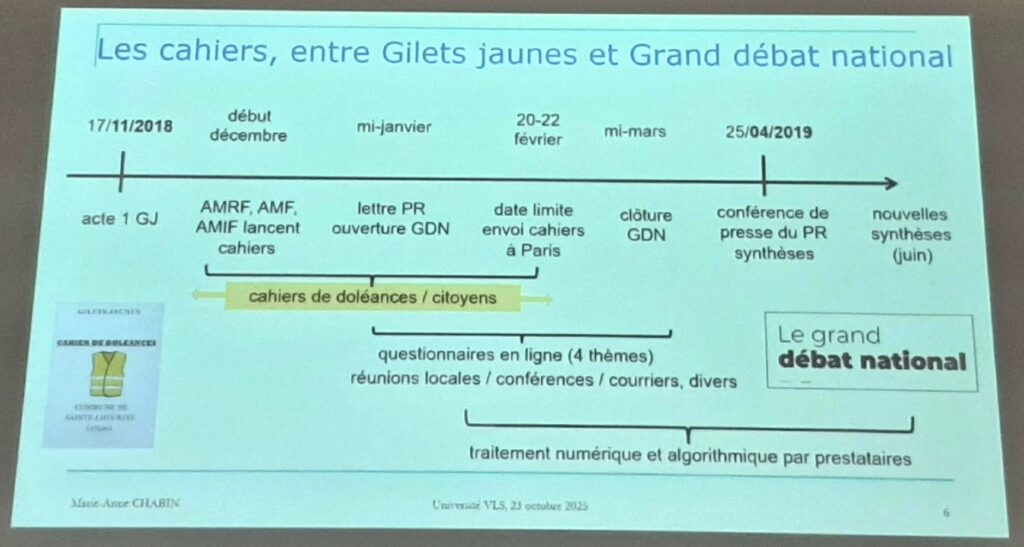

Les Cahiers de 2018-2019

Les cahiers de 2018-2019 s’inscrivent dans le mouvement des gilets jaunes. Ces derniers décident de recréer des Cahiers de doléances en s’inspirant de ceux de la Révolution française et de les laisser à disposition des citoyens sur les ronds-points. Le mouvement s’étale sur six mois, de novembre 2018 à avril 2019. Les premiers cahiers commencent en décembre 2018. Au début de l’année 2019, en soutien au mouvement et dans l’objectif de canaliser les revendications et de limiter les violences, les associations des maires de plusieurs départements et des associations décident d’en instaurer d’autres. En Charente-Maritime, les Cahiers sont arrêtés à la mi-février 2019, dans d’autres départements à la fin février, afin de tout collecter, numériser et analyser avant la fin du grand débat de mars 2019. Tous les Cahiers n’ont cependant pas été transmis, en particulier ceux produits sur les ronds-points. Pour ceux qui l’ont été, il est possible de comptabiliser entre 220 000 et 250 000 contributions dans toute la France.

Les Cahiers de Charente-Maritime : retour en chiffres

En Charente-Maritime, il y a eu 453 communes. 451 d’entre elles ont ouvert un cahier, ce qui représente 97% des communes. Avec la Guyane, la Charente-Maritime est le département qui comprend le plus de communes ayant ouvert un Cahier. Dans d’autres départements, ce chiffre peut descendre à 50% ou 30%. Sur les 451 Cahiers, 95 sont restés vierges. Au sein de ces Cahiers, Marie-Anne Chabin a comptabilisé 3138 contributions (une contribution étant faite par une personne à un temps donné). Cela correspond à environ 600 000 à 700 000 mots. Les trois quarts des contributions sont manuscrits. La grande majorité d’entre elles sont individuelles, mais certaines ont été rédigées en délégation, reprenant la dimension collective historique de ces Cahiers.

Les contributions sont très hétérogènes. Elles se limitent parfois à une ligne et parfois à plusieurs paragraphes. La moitié sont datés et les dates permettent d’observer une évolution dans les doléances exprimées entre début décembre et mi-février. La moitié des doléances sont signées.

Malgré un faible pourcentage d’informations sociodémographiques, Marie-Anne Chabin a essayé de ressortir des profils des contributeurs. Comme ailleurs en France, il s’agit de populations essentiellement rurales, et retraitées.

Les Cahiers de La Rochelle

La Rochelle est une ville. Les Cahiers ont reçu en France plus d’intérêt dans les zones rurales. À La Rochelle, les contributions ont débuté plus tard, en janvier. Pour l’ensemble de la Ville, 193 contributions ont été rédigées, ce qui représente 6% des contributions du département tout en représentant 12% de la population de Charente-Maritime. 86% des contributions sont manuscrites, avec en moyenne 250 mots par contribution. 25% des revendications sont « rédigées », parfois sous forme de lettre, et 15% sous forme de témoignage. 3% des contributeurs indiquent leur âge avec une moyenne d’âge de 66 ans et 1% indiquent une profession.

Une seule personne signe sa contribution avec « gilet jaune », pour 30 dans l’ensemble du département. D’autres signent avec des surnoms : « un gaulois récalcitrant », « un ancien de 68 », « un contribuable en colère », « un patriote », « un colibri », « une retraitée », « nothing de rien », « un français ordinaire ». 6 contributions expriment un soutien aux Gilets jaunes, et six autres au gouvernement. Certains tons sont directs, d’autres plus retenus et nuancés. La colère et la déception sont souvent nommées, mais certaines contributions expriment l’espoir du changement.

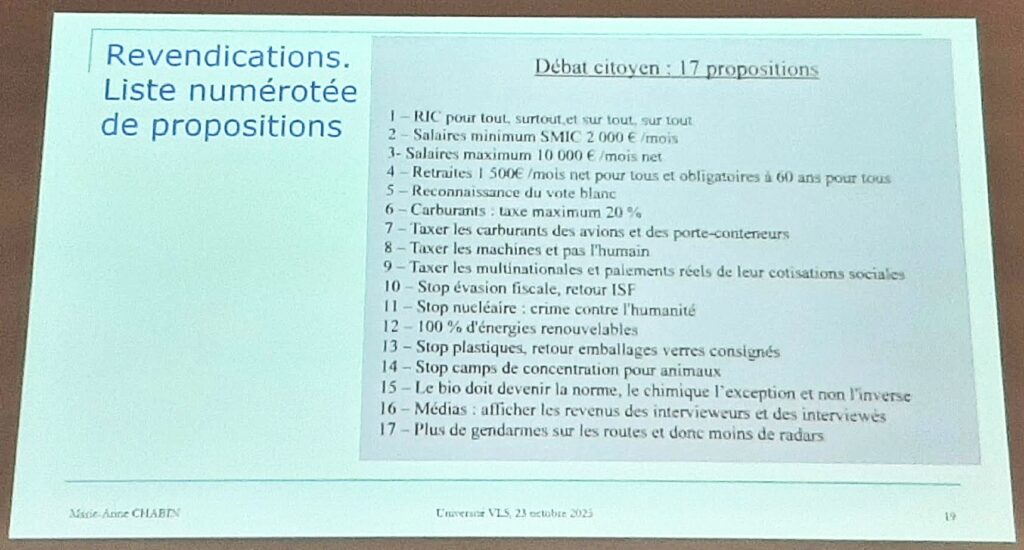

Les thèmes récurrents font écho à ce que la littérature sur le mouvement des Gilets jaunes et les cahiers de doléances ont déjà maintes fois souligné : une forte demande pour plus de justice fiscale et sociale

Marie-Anne ChaBIN, extrait de son site internet