Qu’est-ce qu’une transition juste ?

Le texte qui suit présente le contexte, les enjeux, la méthode, puis les résultats du projet « Qu’est-ce qu’une transition juste ? » dans leurs grandes lignes. Les supports de présentation relatifs aux communications qui en ont été faites sont mis à disposition dans la partie résultats.

Contexte

Le projet « Qu’est-ce qu’une transition juste ? » a été présenté lors de l’Assemblée 2023 de la chaire. Suite au vote de l’ensemble des personnes présentes, le projet fait partie des sujets de stage qui ont été retenus pour un financement et co-encadrement de la chaire en 2024.

« Qu’est-ce qu’une transition juste ? » est un projet qui a été conçu pour aborder des préoccupations et questionnements d’acteurs locaux.

Différents acteurs locaux, travaillant pour les collectivités ou au service d’un projet de territoire, ont fait le constat « qu’il y a des publics qu’on ne voit jamais » dans les dispositifs participatifs, ou différentes manifestations, mis en place pour aborder les enjeux environnementaux. Ils s’interrogent alors sur les causes de cette non-participation, ainsi que les moyens qui pourraient être mis en place pour « les toucher » (extraits d’une demande de sujet de stage transmise à la chaire).

Des professionnels de la participation partagent ces préoccupations. Ils constatent également que le sujet de la transition juste apparaît de plus en plus dans différents projets et se demandent comment l’aborder.

Les chercheurs de la chaire ont confirmé leur intérêt pour un projet qui s’intéresserait à des catégories de population peu présentes dans les dispositifs de participation officiels, et qui interrogeraient les différentes conceptions d’une transition juste.

Enjeux

Dans le cadre du baromètre de l’ADEME de 2022 explorant les représentations sociales du changement climatique, 46% des Français interrogés déclarent qu’ils seraient prêts à accepter de changements importants dans leur mode de vie, à condition « qu’ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société ». Par rapport aux quatre autres propositions, « le souhait d’une distribution équitable des changements dans les modes de vie domine largement les réponses » (ADEME, 2022 : 17). Le questionnaire « Les Rochelais.es et leur environnement » proposé en 2022 par l’équipe de la chaire Participations Médiation Transition citoyenne de La Rochelle Université obtient un pourcentage légèrement supérieur, de 54%, pour la même réponse. Plus de trois-quarts, 76%, des répondants de l’enquête rochelaise estiment par ailleurs qu’il « faudra modifier de façon importante nos mode de vie pour limiter le changement climatique » – soit 14% de plus par rapport aux répondants du baromètre de l’ADEME.

La majorité des Rochelais et Français semble ainsi s’accorder sur la nécessité de changer nos modes de vie en vue du changement climatique, à condition que les changements soient justes. Mais cette exigence de justice recouvre-t-elle les mêmes critères et les mêmes souhaits pour l’ensemble des Français ?

Les débats n’ont pas permis de faire émerger une vision, un consensus sur ce que devrait être la justice environnementale (Deldrève, Lewis, Moreau et Reynolds, 2019). Des recherches récentes montrent qu’il n’y a pas une, mais des conceptions de transition juste, qui renvoient à des visions du monde différentes (Didier, 2020 ; Cantillon &Hudon, 2023). L’absence de consensus sur le terme est tantôt vue comme une opportunité, avec une acceptation « suffisamment floue » pour concilier des positions différentes et faire avancer les positions écologiques dans le milieu syndical international (Felli et Stevis, 2014), tantôt comme une contrainte, pouvant mener à la confusion (Wang and Lo, 2021). Les « multiples avatars » de la justice environnementale seraient en fait un signe de vitalité de la problématique, illustrant son caractère extrêmement politique (David Harvey 1996 cité par Laigle et Moreau, 2018 : 199). Au contraire d’une focalisation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple qui conduirait à dépolitiser les questions environnementales et minimiser le débat, la justice environnementale est une notion politique parce que dynamique, en perpétuelle évolution (Laigle et Moreau, 2018 : 200-201).

La non participation de certains publics serait alors le reflet non pas d’une absence d’intérêt pour les enjeux environnementaux, mais de conceptions différentes de la transition juste.

Afin de ne pas explorer uniquement les perceptions dominantes, le projet propose d’interroger des individus qui se font plus rarement entendre dans les dispositifs proposés localement au moyen d’entretiens collectifs.

Méthode

La méthode des entretiens collectifs a été retenue, en combinaison avec des questionnaires individuels.

Le choix a été fait de porter l’attention sur différents groupes de jeunes, les moins de 30 ans faisant partie des catégories d’âge traditionnellement absente, ou très peu représentée, dans les dispositifs participatifs locaux.

Les groupes constitués en vue des entretiens collectifs ont permis d’interroger des jeunes issus de différents parcours, qu’ils soient inscrits à l’Université, suivant une formation sur la transition suite à une rupture scolaire, fréquentant les centres sociaux, engagé pour les questions environnementales, sociales ou non. Afin de favoriser les échanges,

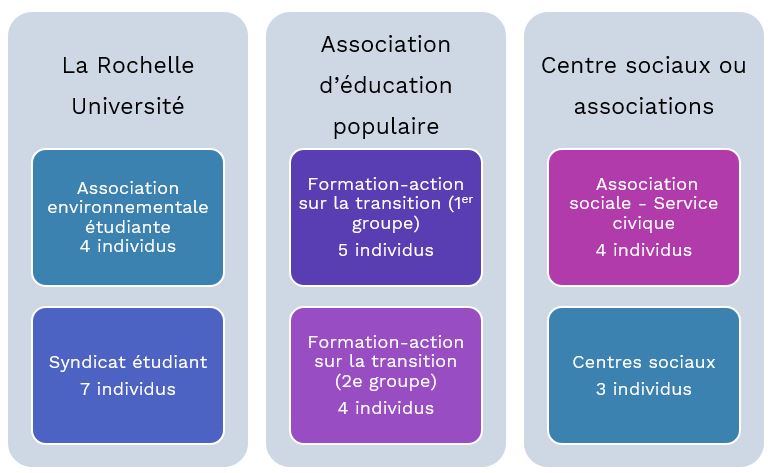

Le tableau ci-dessous montre les structures contactées pour les différents entretiens réalisés ainsi que le nombre de jeunes qui a ensuite participé à l’entretien collectif dans chaque cas.

Le projet a ainsi permis d’interroger 27 individus, âgés de 15 à 24 ans, par le biais de 6 entretiens collectifs, complétés par des questionnaires individuels remplis en début de l’entretien par l’ensemble des participants.

Résultats

Les résultats évoqués ci-dessous ont été présentés dans différents cadres, mentionnés par la suite. Les supports de présentation afférant à ces échanges sont également mis à disposition dans cette section.

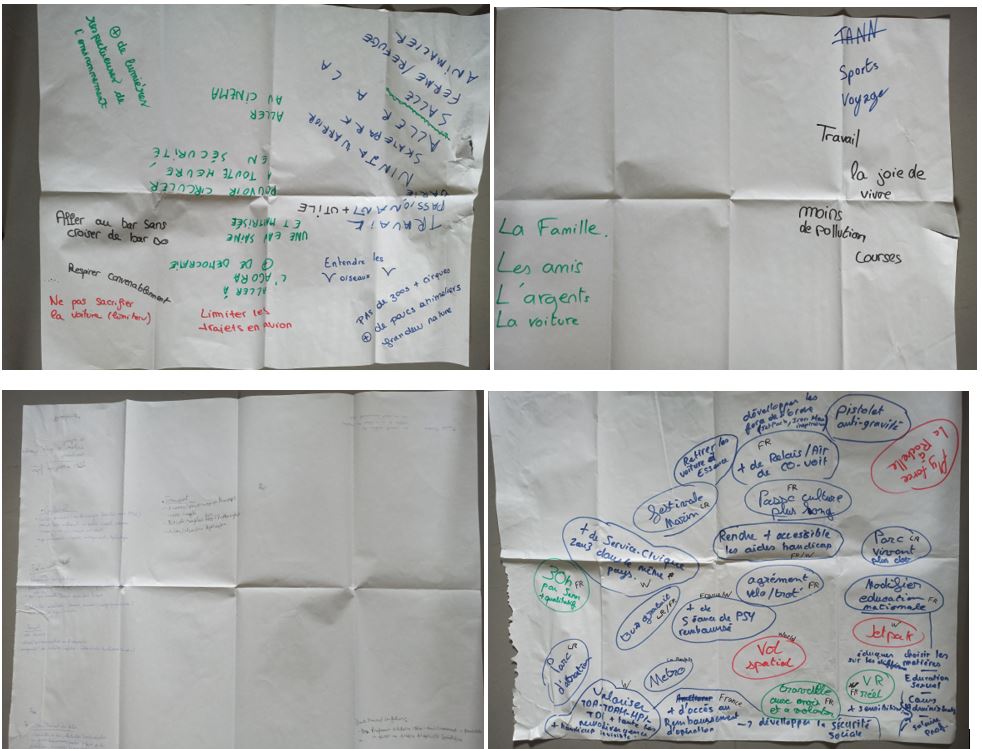

Différentes affiches réalisées en support à la réflexion par les jeunes interrogés lors des entretiens collectifs :

En réponses aux questionnements des membres de collectivités ou porteurs d’un projet de territoire : comment toucher les publics qu’on ne voit pas ?

Les jeunes interrogés, qu’ils soient engagés pour des enjeux environnementaux, sociaux, ou non, se sont montrés, fortement, préoccupés par les enjeux environnementaux et l’avenir de la planète.

Exemple – extrait d’entretien n°1

Enquêtrice : Je me fais l’avocat du diable, « ça pollue et alors ? »

Enquêté(e) n°1 : Et après la planète elle meurt.

Enquêté(e) n°2 : Et nous on meurt avec parce qu’on vit dessus quand-même.

Le fait qu’ils ne participent pas aux dispositifs publiquement proposés n’est donc pas dans leur cas le signe d’un manque d’intérêt pour les questions environnementales. Au contraire.

Il y a une incompréhension, ou un désaccord avec certaines politiques environnementales locales, pensées comme injustes, par l’ensemble des jeunes interrogés.

Exemple – extrait d’entretien n°2

Mais à la limite ils feraient ça tu vois genre sur une certaine période, tu vois genre sur une période de forte affluence… l’été, où y a tous les touristes qui arrivent et il n’y a plus la gratuité des parkings des minimes pour se garer, bah j’dis pas, qu’ils les rendent payants pour cette période-là, pourquoi pas, mais qu’ils nous le mettent à nous toute l’année, alors que nous on est juste là pour faire nos trucs du quotidien, alors qu’on n’a pas forcément la possibilité de prendre le bus ou le train et tout ça… ‘fin j’trouve que c’est injuste…

Les jeunes interrogés ont ainsi le sentiment de subir le coût des politiques environnementales locales, pas d’en bénéficier.

Divers centres d’intérêt et thématiques spontanément abordées par les jeunes interrogés ont été communes à différents entretiens collectifs.

Exemples de ces thématiques

- Importance des activités culturelles. Des sorties à proximité/accessibles en transports en commun. Envie de continuer à accueillir des festivals, en cherchant à réduire leur impact environnemental.

- Plus (+) de parcs souhaités dans les zones urbaines. Mais avec « de la vie », pas « des zoos ». Débats sur comment combiner présence animale et humaine dans différentes zones urbaines.

- Nouveaux modes de travail. Envie d’un meilleur équilibre entre vie privée et travail. D’une plus grande diversité, en alternant emploi et services à la collectivité, à la vie ensemble.

- Développer les transports publics. De même que les technologies vertes.

Aborder ces thématiques, parmi d’autres, lors d’événements publics ou de dispositifs participatifs pourrait susciter l’intérêt de certains jeunes.

En réponses aux questionnements des professionnels de l’éducation populaire : comment aborder la transition juste ?

Plusieurs événements ont été conçus en collaboration avec des professionnels de la participation et de l’éducation populaire pour présenter les résultats du projet, et discuter du concept de transition juste. Retrouvez ici le support de l’atelier proposé lors de l’assemblée générale 2025 de l’Ifrée, atelier qui a posé les bases d’une autre présentation en ligne effectuée par la suite pour le Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD).

Les jeunes interrogés n’ont pas toujours conscience du, faible, impact de leurs pratiques -comparé à d’autres catégories de la population française – et certains ont développé un sentiment de culpabilité par rapport au fait de ne pas appliquer des écogestes préconisés.

Exemple – extrait d’entretien n°3

j’me renseigne pas sur le sujet, j’devrais sûrement parce que on arrive à une heure où on va tous mourir … mais du coup … j’trouve qu’on est pas assez renseigné sur c’qu’on peut faire avec un p’tit budget ou voir quelque chose qui est gratuit plus que trier ses déchets et élever des vers de terre dans son appartement.

L’impératif de sensibilisation, de même que la politique dite « des petits gestes », est intégré, et peu remis en question par les jeunes interrogées (la citation ci-dessus montre cependant qu’il a pu l’être). Toutefois, cette politique est parfois en décalage avec leurs conceptions personnelles.

Alors que certains jeunes interrogés ont conscience d’être en décalage avec le cadrage actuel des politiques environnementales proposé, d’autres aimeraient remettre en débat certains éléments, mais indiquent qu’ils manquent d’outils pour le faire.

Exemple – extrait d’entretien n°4

fin cette récession du coup pour moi, technologique, de consommation, je sais que ça aide pas, personne va vouloir ça, et c’est pas… c’est pas faisable, donc je sais que ça se fait pas, et c’est pour ça qu’au plus vite, ben c’est au plus vite développer les technologies, au plus vite faire tout ça. Mais je sais que… cet idéal-là malheureusement ne mènera pas à grand-chose pour moi parce que j’pense que si… même la voiture électrique, même toutes ces technologies qu’on fera pour moi elles consommeront, elles utiliseront des ressources.

Les politiques environnementale actuelles, le cadrage dominant des enjeux écologiques et leurs alternatives sont peu abordées par les structures éducatives dont les jeunes interrogés font partie.

Les jeunes interrogés ont été contents que ces entretiens collectifs leur permettent de débattre entre eux.

Exemple – extrait d’entretien n°5

Non sincèrement j’ai beaucoup aimé, parce que […] j’pensais plus que ça allait être euh une sensibilisation ou une explication de la situation et tout ça, plutôt que… autant de questions et juste vraiment notre point de vue […] j’pensais que ça allait être un peu notre point de vue mais quand-même qu’on allait nous expliquer la situation et en fait euh bah moi j’ai bien aimé

Exemple – extrait d’entretien n°6

Enquêté(e) n°1 : les questions posées elles restaient dans la neutralité, on sentait pas un ton de qui avait un… une meilleure idée ou une moins bonne idée, et ça c’était hyper bien […]

Enquêté(e) n°2 : Et j’ai trouvé ça super sympa de le faire… bon entre personnes qu’on connaît parce que en vrai ça permet aussi entre nous d’apprendre plein de choses… ‘fin moi y avait des idées auxquelles j’aurais jamais pensé les avoir dans mon discours un jour si quelqu’un m’en parlait, et là y a des trucs auxquels j’ai adhéré, pas adhéré mais voilà quoi.

Au-delà des activités de sensibilisation, les jeunes interrogés ont montré un intérêt pour le débat.

En réponses à des questionnements soulevés par la recherche : Qu’est-ce que des entretiens collectifs peuvent apporter à la compréhension des différentes visions d’une transition juste ?

La méthodologie du projet a été présentée et discuté lors de la 10th International Degrowth Conference and 15th Conference of the European Society for Ecological Economics. Retrouvez ici le résumé, en anglais, de la communication.

L’entretien collectif semble être une modalité pertinente pour aborder la transition juste avec des personnes qui ne sont pas habituées à participer aux dispositifs proposés par les collectivités, ou à échanger en public.

De quelques limites toutefois :

- La constitution des groupes prend du temps. La prise de contact initiale a été suivi d’un, ou plusieurs, échanges de vive voix pour présenter le projet et l’entretien, avant que les individus des associations, collectifs, ou structures contactées n’échangent avec leurs membres et ne reviennent vers nous.

- La conduite doit l’entretien doit être adaptée à la fois aux personnes interrogées et à l’enquêteur.rice, qui doit disposer d’un temps suffisant pour s’approprier le déroulé.

- Des entretiens de type récit de vie, en plus des questionnaires, pourraient utiliement être proposés suite aux entretiens collectifs, afin de mieux comprendre les déterminants de visions des jeunes.

Le projet permet de soulever de nouvelles distinctions entre des visions d’une transition juste, ainsi que des déterminants potentiels de ces visions qui pourraient faire l’objet de nouvelles recherches.

Exemple Extrait d’entretien n°7

‘j’ai été très habituée dans le truc de ma mère qui me disait « ouais non mais attends un peu c’est trop cher » […] j’vais pas… surgâter mes enfants […] mais j’veux aussi que si demain mes enfants ils ont envie d’aller faire une activité un peu chère, j’ai pas envie de dire à mes enfants « non mais maman peut pas », […] j’veux faire vraiment profiter mes enfants, j’veux inculquer les valeurs des autres cultures aussi à mes enfants, genre j’veux vraiment qu’on voyage […]

Extrait Extrait d’entretien n°8

Moi c’était plus personnellement […] c’était plus avec ma mère directement, avec qui j’échangeais beaucoup vis-à-vis de ça, c’était plus elle qui m’informait de ce sujet et qui me disait quoi faire un peu mon éducation en soi et c’est plus ça qui m’a impacté […] c’est d’abord ma famille et ensuite les médias et l’école qui m’ont impacté.

Les structures éducatives fréquentées par les jeunes interrogés ne semblent pas avoir constituées des espaces de débat sur ces sujets. Il apparaît que l’environnement familial reste un cadre d’information et d’échange principal pour les jeunes interrogés. Est-il possible, et le cas échéant comment, de nourrir les imaginaires des jeunes, de leur fournir de cadre d’échange et de débat sur ces sujets ?

Bibliographie indicative

Beaumont, A., Challier, R., Lejeune, G. (2018). « En bas à droite. Travail, visions du monde et prises de position politiques dans le quart en bas à droite de l’espace social ». Politix. 122 (2), 9‑31.

Bruneau. I. (2018). « Un peu plus que des effets de lieu. Espaces interactionnels, socialisations individuelles et production des positions sociales ». Mondes ruraux et classes sociales. Paris : Éditions EHESS, 231‑258.

Cantillon, B., Hudon, M. (2023). Vers une Transition Juste en Belgique. Memorandum Politique.

Comby, J. B. (2019). « Retour sur la dépolitisation des enjeux écologiques ». Manuel indocile de sciences sociales, 470-480.

Comby, J.B. (2024). Écolos, mais pas trop… Paris : Raisons d’agir, à paraitre.

Comby, J.B., Malier, H. (2021). « Les classes populaires et l’enjeu écologique. Un rapport réaliste travaillé par des dynamiques statutaires diverses ». Sociétés contemporaines. 124 (4), 37‑66.

Comby, J.B., Grossetête, M. (2014). « La morale des uns ne peut pas faire le bonheur de tous. Individualisation des problèmes publics, prescriptions normatives et distinction sociale ». Trente ans après la Distinction de Pierre Bourdieu. Paris : La Découverte, 341‑363.

Coulangeon, P., Demoli, Y., Ginsburger, M., Petev, I. (2023). La conversion écologique des Français : Contradictions et clivages. Paris : Presses Universitaires de France.

Deldrève, V., Lewis, N., Moreau, S., Reynolds, K. (2019). « Les nouveaux chantiers de la justice environnementale ». VertigO-la revue électronique en sciences de l’environnement, 19(1).

Didier, E. (2020). « Les transitions justes », Rapport rendu au Haut Conseil pour le Climat.

Forsé, M., & Lizotte, M. (2021). « Consensus et dissension des Français à l’égard de la justice distributive ». Sociologie, (1), 21-39.

Laigle, L., & Moreau, S. (2018). Justice et environnement. Les citoyens interpellent le politique. Paris : Infolio.

Levain, A., Persico, S., Della Sudda, M., et al. (2023). « Les Gilets Jaunes, anti-écologistes ? Bilan des recherches en sciences sociales sur les rapports à l’environnement des Gilets Jaunes ». L’écologie depuis les ronds-points. Fondation de l’écologie politique, 46-63.

Malier. H. (2022). Populariser l’écologie, éduquer les classes populaires ? : ethnographie critique d’interventions publiques et militantes en France et en Argentine,. Thèse de doctorat en Sociologie : EHESS.

Mazeaud, A. (2022). « Le premier territoire littoral neutre en carbone ? La dépolitisation comme condition paradoxale d’une grande ambition climatique ». Pôle Sud, (2), 21-38.

Siblot. Y. (2020). « En bas à gauche ? Les effets différenciés de la socialisation institutionnelle d’agentes subalternes du public ». Politix, 130 (2), 47‑75.